一��、前期規劃與需求分析

(一)明確應用場景與目標

-

梳理水務系統設備類型與分布:詳細調研水務系統中各類設備����,如水泵�、電機、水質監測儀���、液位傳感器、流量傳感器等的類型�����、數量及安裝位置���,明確需要進行數據監測和遠程管理的設備范圍����。例如�,在自來水廠中,需涵蓋水源取水設備��、水處理設備��、供水水泵等���;在排水管網中��,包括各路段的液位傳感器、流量傳感器等。

-

確定核心管理目標:根據水務企業的實際需求�����,明確實施設備數據監測和遠程管理的核心目標�����。如提高設備故障預警能力、提升水質監測精準度��、優化排水調度效率����、降低運維成本等。不同的應用場景可能有不同的側重點�����,如污水處理廠更關注污水處理效果和設備能耗�,而城市排水管網則側重于管網故障預警和排水能力提升。

(二)評估現有系統與技術條件

-

調研現有設備通信能力:檢查現有水務設備是否具備通信接口(如 RS485�����、以太網口等)��,以及支持的通信協議(如 Modbus��、Profinet 等)。對于不具備通信能力的老舊設備,需評估是否需要進行改造或更換�����。

-

分析網絡基礎設施:了解水務系統各站點的網絡覆蓋情況���,包括 4G/5G 信號強度��、無線網絡穩定性等�,確定數據傳輸的主要方式(如 4G/5G����、有線網絡等)�����,并規劃網絡部署方案。

-

評估現有管理系統兼容性:考察企業已有的水務管理系統(如 SCADA 系統、污水處理廠智能化管理平臺等)的功能�、接口標準和數據處理能力�����,確保與新引入的設備數據監測和遠程管理系統能夠無縫集成。

(三)制定整體實施方案

確定技術路線:基于前期分析,選擇合適的技術方案,如采用深控技術 “不需要點表的工業網關”SK-IOT 作為核心設備�����,結合邊緣計算���、云計算�、大數據分析等技術����,構建設備數據監測和遠程管理系統。

-

規劃實施階段與時間節點:將整個實施過程劃分為若干階段�,如設備調研與方案設計階段���、設備部署與系統搭建階段�、調試與優化階段�、驗收與正式運行階段等,并明確每個階段的工作任務和時間節點�。

-

制定資源投入計劃:估算實施過程中所需的人力����、物力和財力資源��,包括設備采購費用��、網絡建設費用����、軟件開發與集成費用��、人員培訓費用等�����,確保項目順利推進。

二、設備選型與部署

(一)核心設備選型

-

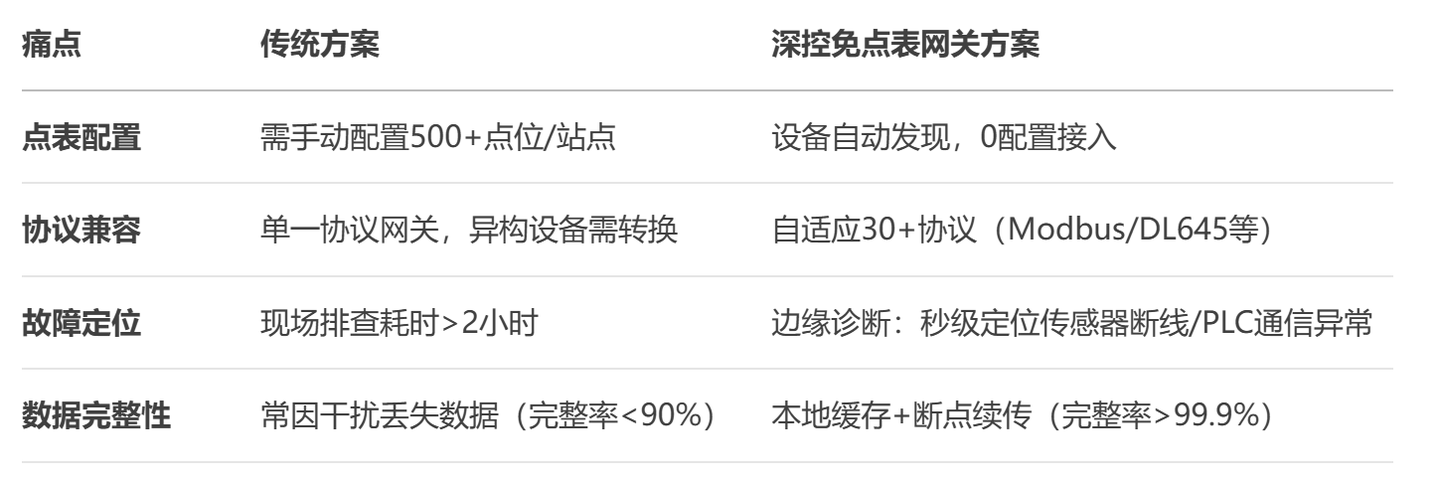

工業網關選型:根據水務系統的設備類型、數量、分布情況以及網絡環境等因素,選擇合適的工業網關。如深控技術 “不需要點表的工業網關”�����,具備智能協議識別��、邊緣計算、無線傳輸與斷網續傳等功能����,能夠滿足水務設備數據監測和遠程管理的需求���。同時�,需考慮網關的工業級防護能力(如防塵防水�、寬溫設計等),以適應水務現場的惡劣環境��。

-

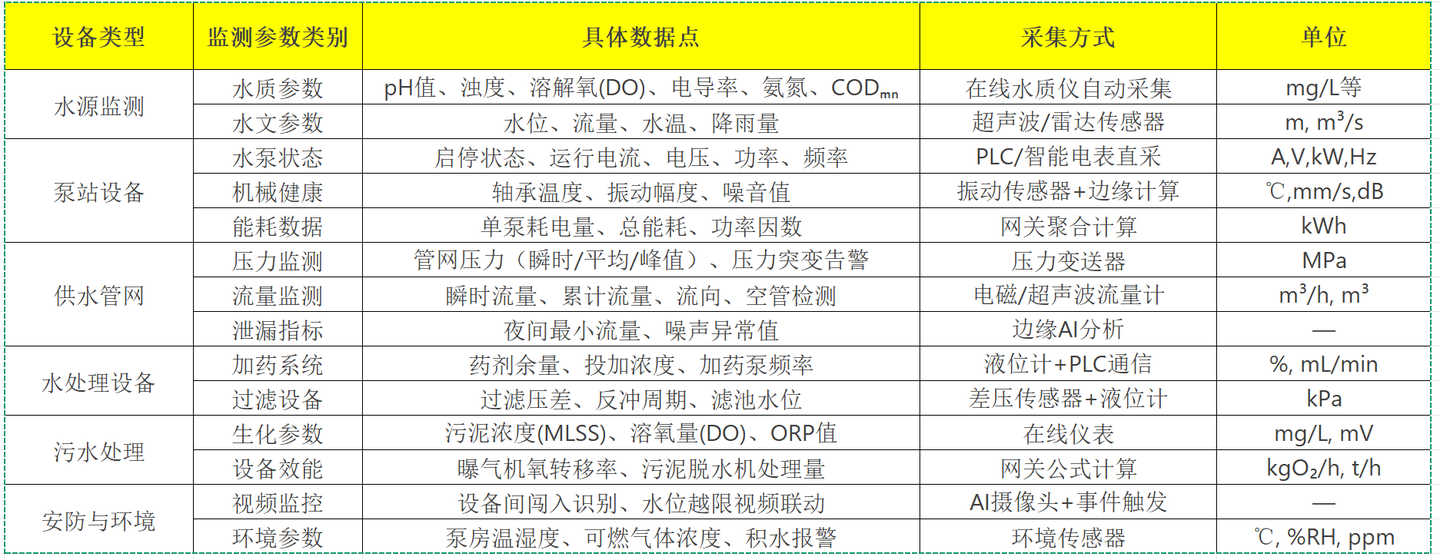

傳感器與儀表選型:根據監測參數的要求���,選擇高精度�、高可靠性的傳感器和儀表。例如����,水質監測需選用 pH 傳感器�����、濁度傳感器、余氯傳感器等����;流量監測可選用電磁流量計��、超聲波流量計等;液位監測可采用投入式液位傳感器�����、超聲波液位計等����。確保傳感器的測量范圍����、精度、響應時間等指標符合實際需求。

水務設備智能監測核心數據表

(基于工業物聯網平臺實時采集)

遠程管理關鍵狀態表

(用于運維決策與自動化控制)

免點表網關賦能特點

(對比傳統采集方式)

(二)設備安裝與連接

-

設備安裝規劃:根據設備分布情況���,制定詳細的安裝規劃,確定傳感器和工業網關的安裝位置,確保能夠準確采集設備數據,同時便于維護和管理��。例如��,水質監測傳感器應安裝在水流穩定�����、具有代表性的位置;工業網關應安裝在通風良好、便于網絡連接的地方�。

-

設備接線與調試:按照設備安裝手冊��,完成傳感器與工業網關之間的接線,并進行初步調試���。檢查設備是否正常工作,通信是否穩定�,確保數據能夠正確傳輸至工業網關���。

(三)網絡部署

-

無線網絡建設:在水務系統各站點部署 4G/5G 網絡����,確保工業網關能夠通過無線方式將數據傳輸至云端或本地管理系統。對于網絡覆蓋較差的區域�����,可考慮采用無線網橋��、衛星通信等方式補充��。

-

有線網絡優化:對于具備有線網絡條件的站點,對現有網絡進行優化,提高網絡帶寬和穩定性�,確保數據傳輸的實時性和可靠性��。

三、系統搭建與集成

(一)工業網關配置與管理

-

網關初始化配置:對深控技術工業網關進行初始化設置,包括網絡參數配置(如 IP 地址���、網關、DNS 等)、通信協議選擇、數據采集頻率設置等����。利用網關的智能協議識別功能�����,自動掃描并解析連接設備的通信協議,完成設備綁定與數據標簽映射,無需人工手動配置點表�����。

-

邊緣計算功能設置:根據水務數據監測的需求�,在網關中設置邊緣計算規則,如數據清洗的異常值過濾條件、數據壓縮的比例����、設備異常預警的閾值等�����。通過邊緣計算對原始數據進行預處理,提高數據質量,減少數據傳輸量。

(二)水務管理系統搭建

-

搭建云端或本地管理平臺:根據企業需求,搭建基于云計算的云端管理平臺或本地服務器管理系統�。平臺應具備數據可視化展示��、設備遠程監控、報警管理、數據分析與報表生成等功能�。

-

開發應用接口:開發標準接口(如 MQTT����、HTTP 等)��,實現工業網關與水務管理系統的無縫對接,確保數據能夠雙向交互�。一方面�����,管理系統能夠實時接收工業網關傳輸的設備狀態、工藝參數�����、水質數據等�����;另一方面�,管理系統能夠向工業網關下達遠程控制指令,實現對設備的遠程操作���。

(三)系統集成與測試

-

數據集成與同步:將工業網關采集的數據與水務管理系統中的其他數據(如歷史數據、業務數據等)進行集成����,建立統一的數據模型��,確保數據的一致性和完整性。

-

功能測試:對整個系統進行全面的功能測試���,包括設備數據采集的準確性、遠程控制的可靠性��、報警功能的及時性、數據分析與報表生成的正確性等����。模擬各種異常情況,如設備故障�����、網絡中斷等��,測試系統的應對能力��。

-

性能測試:對系統的性能進行測試,如數據處理能力����、并發訪問量���、響應時間等����,確保系統能夠滿足水務業務的實際需求��。

A����、實施案例數據表應用示例

案例:某市智慧供水項目

接入設備:

水泵機組 × 86臺 | 壓力計 × 213個 | 水質監測站 × 17個

網關自動采集字段(部分):

注:實際數據表結構需根據業務系統(如SCADA����、云平臺)定制開發,深控網關通過MQTT/HTTPs協議無縫對接主流物聯網平臺(阿里云IoT��、ThingsBoard等)����,免除點表配置環節,大幅降低數據接入成本��。 注:實際數據表結構需根據業務系統(如SCADA����、云平臺)定制開發,深控網關通過MQTT/HTTPs協議無縫對接主流物聯網平臺(阿里云IoT��、ThingsBoard等)����,免除點表配置環節,大幅降低數據接入成本��。

四�、人員培訓與制度建設

(一)人員培訓

-

技術人員培訓:對水務企業的技術人員進行系統培訓����,包括工業網關的安裝、配置與維護,水務管理系統的操作與管理�,數據分析與故障處理等內容�����,使其能夠熟練掌握系統的使用和維護技能。

-

運維人員培訓:對運維人員進行培訓�����,使其了解設備的工作原理、數據監測的指標含義,掌握設備巡檢的要點和異常情況的處理流程��,能夠根據管理系統的報警信息及時進行現場處理�����。

(二)制度建設

-

制定設備管理制度:建立完善的設備管理制度���,明確設備的日常維護���、巡檢�、校準�����、更新等流程和要求�����,確保設備的正常運行和數據的準確性����。

-

建立數據管理制度:制定數據管理制度��,規范數據的采集、存儲、傳輸�����、使用和安全管理�����,確保數據的安全性和保密性�����。

-

制定應急預案:針對可能出現的設備故障、網絡中斷、數據異常等情況�,制定相應的應急預案���,明確應急處理流程和責任分工����,提高系統的可靠性和穩定性。

五�、系統運行與優化

(一)系統正式運行

在完成系統測試和人員培訓后���,將設備數據監測和遠程管理系統正式投入運行��。實時監控系統的運行狀態,收集設備運行數據和用戶反饋,確保系統正常穩定運行。

(二)持續優化與升級

-

數據分析與優化:定期對系統運行數據進行分析��,評估設備數據監測和遠程管理的效果��,發現存在的問題并及時進行優化����。例如���,根據設備故障數據�����,優化設備異常預警規則�����;根據排水調度數據,優化排水泵站的運行策略���。

-

系統功能升級:隨著技術的不斷發展和業務需求的變化,及時對系統進行功能升級和擴展��。如集成新的傳感器類型�、增加高級數據分析功能(如預測性維護、數字孿生等)����、優化用戶界面等�����,提升系統的智能化水平和用戶體驗。

-

設備維護與更新:定期對工業網關���、傳感器等設備進行維護和校準,確保設備的性能和精度���。對于老舊設備�����,根據實際情況進行更新換代��,以適應技術發展和業務需求。

通過以上實施步驟,能夠在水務領域成功部署設備數據監測和遠程管理系統���,實現對水務設備的實時監控��、遠程管理和智能化分析,提高水務系統的運行效率���、可靠性和智能化水平,為水務行業的數字化轉型和可持續發展提供有力支持����。

|