“AI+”開啟工業設計“造夢工廠”

http://www.sharifulalam.com 2025-07-01 09:33 來源:中國電子報

近日,工信部召開兩化融合工作領導小組會議,審議《工業和信息化部信息化和工業化融合2025年工作要點》,研究部署推進兩化融合的思路舉措。會議要求,實施“人工智能(AI)+制造”行動,加快重點行業智能升級,打造智能制造“升級版”。

工業設計是制造業的“生命線”,也是突破競爭壁壘的關鍵。設計高度依賴人工經驗,出圖慢、出錯率高?試驗重復率高,配方與參數只能靠反復試錯?工程數據割裂,圖紙、工藝BOM多版本混亂?站在產業升級的十字路口上,這些越“卷”越累的老難題和看不懂卻必須跟進的新技術交織在一起,越來越多的工業企業開始重新審視自己的研發創新路徑。

傳統研發設計模式正在被顛覆

在智能制造浪潮下,工業研發設計的智能化水平已成為企業競爭的“勝負手”。傳統的研發模式常常像是在“摸著石頭過河”,深度依賴資深工程師的經驗,制作成本較高,周期性長;同時,面對海量數據和復雜需求,人腦計算顯得力不從心,因此優化空間很大。

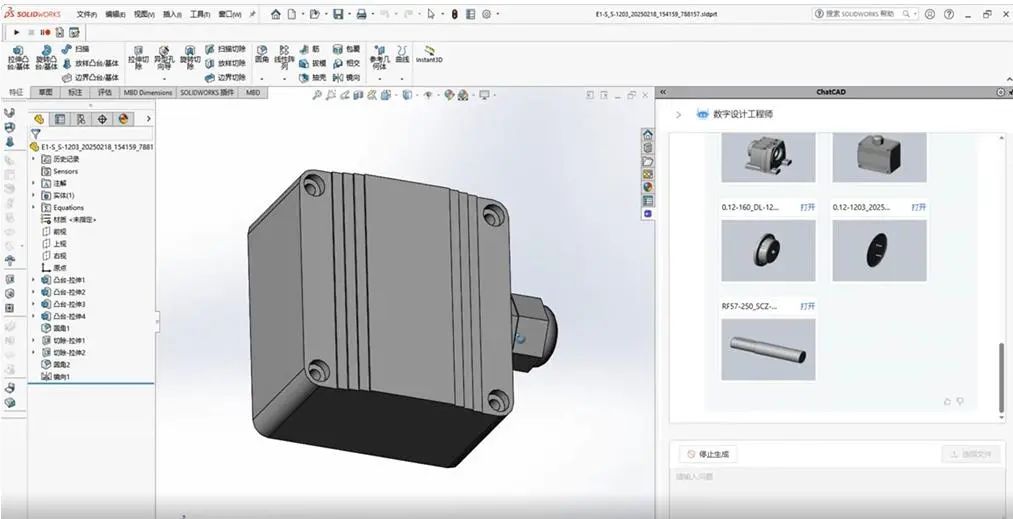

作為工業設計流程中的核心工具,CAD(計算機輔助設計)廣泛應用于汽車制造、航空航天、建筑設計、機械工程等領域,幾乎所有制造出來的產品都離不開CAD畫圖建模。據了解,CAD畫圖涉及一系列的建模操作,包括確定草圖3D起點和3D草圖平面方向、繪制 2D 草圖、將草圖拉伸成3D實體形狀的完整參數和過程,需要專業領域知識和空間推理能力,學習成本較高。而大語言模型的出現,降低了CAD畫圖的“門檻”,讓工程師能夠以更少的精力來打造更好的設計。

比如,基礎模型DeepSeek-Coder-1b便可以實現“自然語言輸入-參數化模型輸出”的插件功能,從而增強現有工具的智能化水平。創新AI輔助設計平臺“Text2CAD”則可以直接將自然語言描述轉化為復雜的CAD模型。無論是使用者是初學者還是專家,Text2CAD都能根據其需求生成精確的3D設計。

文生設計系統演示

工藝設計是決定離散型制造企業核心競爭力的關鍵。高效的工藝設計能夠顯著提高生產效率和產品質量,而且先進的工藝設計能夠促進技術創新。然而,由于工藝設計包含了分析、選擇、規劃、優化等不同性質的各種功能要求,所涉及的知識和信息量相當龐大,與空氣濕度、環境溫度、設備自動化程度等具體的生產環境有密切關聯,且嚴重依賴經驗知識,傳統工藝設計軟件往往難以滿足用戶需求。

在以大模型為代表的生成式AI技術取得巨大突破后,一些從業者開始積極探索更加智能化的工藝設計解決方案。比如,通過大語言模型梳理歷史工藝數據和相關文檔,預測不同工藝參數組合下的產品質量和生產效率,從而幫助工程師選擇最優工藝參數;分析設備故障報告和維護記錄,快速定位故障原因并提供相應的解決方案;根據產品需求和生產資源,生成合理的工藝規劃方案等。這些探索將推動智能化工藝設計新時代的到來。

“信息技術的飛速發展推動制造業研發模式發生顛覆式變革。”鼎捷數智PLM事業部總經理郭兆富感慨說道。他指出,過去二十年,研發領域信息化主要是以產品數字化、研發體系數字化為目標。今天,面對多變的市場需求與技術壓力,制造業正在從“人找知識、人控流程”邁向“AI+人+技(系統)協同創新”的數智研發新范式。

AI賦能需找準業務場景中的“點”

當前,生成式AI正在重塑工業研發設計的核心價值。在華中科技大學機械學院彭義兵看來,AI賦能制造業最現實的途徑是找到某一個“點”,對它進行人工智能的加持,而現在正在發生變化的就是研發工具和系統的升級。

“工業是個非常大的概念,包括機械制造、電子設備制造、汽車制造等多個子行業,里面還涉及各種各樣的工藝,你想做一個大而全的工藝大模型去解決所有問題,這可能不太現實。我覺得最理想的方向還是向垂直領域扎根,要找到一個具體的價值點。”彭義兵表示。比如,概念設計可以用大語言模型來提煉市場文檔、形成需求;結構設計可以用客戶優化算法來達到文件減重的目標;細節設計則可以用AI工具來進行圖紙檢測等。

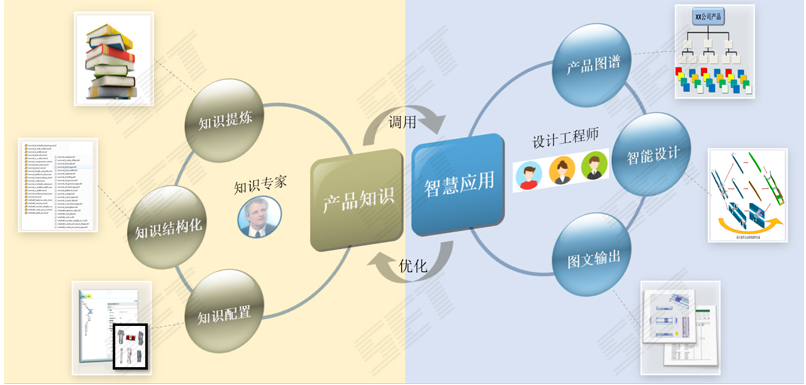

AI設計引導軟件示意圖

“以AI突破傳統3D設計模式”,這便是南京智程信息科技有限公司選擇的那個“點”。“現階段,很多企業都建立了優秀的智能制造系統,但主要的設計、工藝、制造數據還是由人來完成。”南京智程信息科技有限公司創始人張偉坦言,“在這種傳統模式下,研發創新面臨諸多挑戰。”

首先,重復性工作過多,企業需要不斷增長和盈利,就需要不斷地研發新產品,所以會出現大量重復性工作,重復進行產品設計、工藝、編程等;其次,零部件增長,企業需要不斷搶占市場,就需要不斷開發新產品,零部件也會越來越多,導致成本持續攀升,利潤反而越來越低;第三,標準化難以達成,傳統模式需要大量人員來參與研發,標準化就很難去執行;第四,一次性質量難以保障,由于每個參與研發人員的學習能力、想法各有不同,一次性質量很難做到最優,需要不斷變更、返工,這就導致整個研發周期、產品周期都不可控。

“AI時代,這些問題都將得到解決。”張偉表示。他認為,產品研發的下一個范式是以AI智能驅動,實現研發過程的智能化和自動化。智能化研發不僅能夠顯著提高研發效率和創新能力,還能通過智能系統實時監控和優化研發過程。

具體到工業語言,即設計圖紙,將從2D、3D演進為以AI驅動的全3D模型,覆蓋概念、設計、工藝、制造、服務全過程。比如3D-AI智慧出圖、3D-AI智能工藝、3D-AI智慧零部件管理、3D-AI智能成本核算等。“我們把企業里面的設計規范、工藝知識、制造知識等抽取出來,打造設計模型、工藝模型、制造模型,甚至是服務模型等,讓結構化知識、傳統算法和AI模型結合,共同形成這些3D-AI智能化應用,讓大家看到AI在工業場景中真正的價值。”張偉表示。

研發智能體落地要“慢”一點

工信部兩化融合工作領導小組會議提出,要以工業智能體為抓手深化人工智能工業應用,帶動工業數據集、工業大模型的創新迭代。這為整個制造業新一輪技術革命指明了方向。

“實際上,在工業制造場景里面,我們已經找到了可以讓工業企業使用智能體的豐富的場景,從點狀效果來看,已經足以讓客戶感受到它的意義與價值。”鼎捷數智執行副總裁劉波感慨說道。但同時,他也指出,任何一項新技術都需要長期沉淀和反復驗證。制造業講究的是高可靠性,很多時候要解決的是“對不對”的問題,而不是“好不好”的問題。現階段,智能體受制于模型幻覺、通信協議不統一等問題,暫時還無法滿足所有業務場景的需求。

彭義兵也持類似觀點。他認為,目前制造業中的智能體應用主要價值還是降本增效,不要指望從“0到1”打造一個超級智能體,就能解決所有問題。實事求是來講,智能體落地只能是以點及面、逐步推進。

具體到研發場景中,要打造一個好用的智能體絕非易事。以基于知識的智能體為例,目前常見的知識性智能體主要包括概率推理智能體、混合型智能體、邏輯智能體、規則型智能體以及結構化知識智能體等。對于確定性知識,比如工藝手冊中的參數、設備狀態與故障規則、物料屬性與庫存邏輯等,知識性智能體表現良好;但對于不確定性知識,比如新材料、新工藝、新能源、環境干擾與傳感器噪聲以及未知領域的探索,它的表現則差強人意。

“未來,企業的競爭力將取決于企業AI應用的密度,”劉波表示,“我們希望通過工業智能體可以打通部門壁壘,進而打通系統之間的數據隔閡,真正實現跨系統、跨領域的驅動和協同。未來的工作模式應該是:AI能夠擺脫時間的限制,提供7×24小時的服務。AI可以接管繁雜的重復性工作,同時也可以突破人類思維限制,提升決策的實時性和準確率。最終,工業智能體能夠實現跨系統和跨領域,驅動企業實現更高效的服務和決策。”