TSN與工業以太網的關系以及演進展望

http://www.sharifulalam.com 2025-01-08 14:57 來源:CC-Link協會

來源:TSNLAB 微信公眾號

先放3個重要結論:

TSN是標準以太網(Ethernet)的增強,TSN就是標準Ethernet。

這里的標準以太網,由IEEE 802工作組定義。從OSI模型的角度,IEEE 802.1定義MAC(數據鏈路層,以后簡稱鏈路層或二層),IEEE 802.3定義PHY(物理層)。也就是說,標準以太網不僅僅是二層。IEEE 802.1在鏈路層做的工作,展開又可以分為硬件類、協議類、其它。TSN技術集的定義都是在IEEE 802.1里進行的,也同時覆蓋到這三類:如硬件類有幾種整形器、幀搶占等;協議類有資源預留協議等;其它類有時間同步等。

TSN非二層專用技術,TSN(Ethernet)當然可以和IP一起用。

舉個例子,一個IP轉發的流量,可否享受TSN時間門控的服務?當然可以!TSN標準定義了時間門控的機制,而這個機制是在網絡設備的排隊系統上實現的。我們有“一萬種方法”可以讓一個IP轉發的報文進入到特定的隊列(如基于DSCP、基于VLAN PCP、基于流量識別的流策略控制或優先級重映射等等),從而受到TSN時間門控的服務和調度控制。至于如何為這個流量進行資源預留,可以通過二層協議或三層協議,也可以通過集中配置設備的方式。

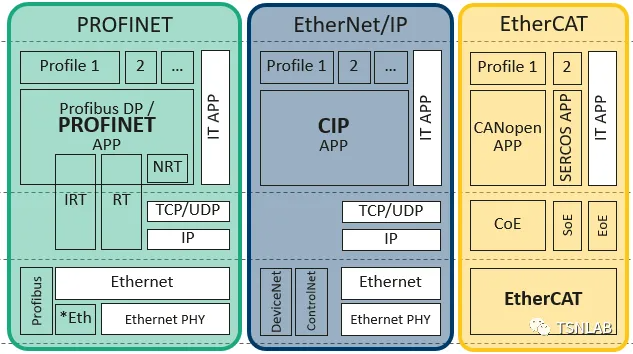

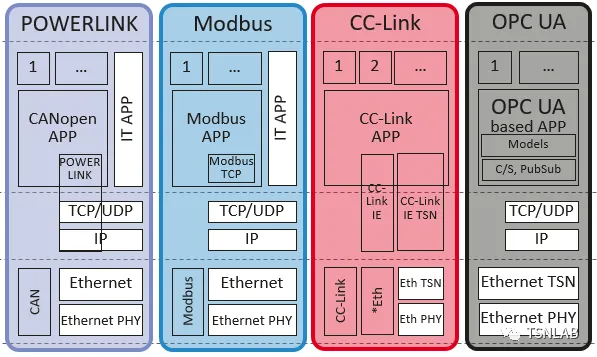

TSN(Ethernet)和一般意義上的PROFINET、EtherCAT等工業以太協議不對等。

前者是不包含應用層的,而后者包含。比如PROFINET、EtherCAT使用標準的Ethernet幀格式,同時用其中EtherType的字段標識了后面的報文內容(Payload)是PROFINET或EtherCAT的內容。這些內容屬于應用層,其具體格式,也是PROFINET、EtherCAT定義的。

在這個基礎上,本文嘗試用一張圖,來講解TSN與工業以太網的關系。

(此外,本文最后有一些作者的重要觀點,歡迎大家討論,請不要直接跳過哦。)

注1:白色填充方框內為一般意義上開放、通用的ICT軟硬件技術

注2:本圖為示意圖,因簡潔一致性和易理解性的取舍,不能保證每個細節絕對準確。

PROFINET:目前有ccA(nRT)、ccB(RT)、ccC(IRT)、ccD(TSN)四個一致性等級。IRT和TSN可以用于同步場景,TSN與RT兼容,TSN與IRT不兼容。TSN相比于IRT有技術上的優勢,但是當前PROFINET IRT有成熟的產品和方案,而PROFINET TSN還沒有。PROFINET RT + TSN可以是未來,但這個未來多久來,很大程度上取決于PI聯盟及其相關公司的產業、商業決策。

EtherNet/IP、POWERLINK、Modbus-TCP、OPC UA:本來就是工作在標準Ethernet上的方案,技術上可以按需升級為TSN,產業方面也都有相關的測試床。

EtherCAT:從技術上來講和TSN很大程度上有競爭關系。雖然ETG很早就發布了EtherCAT TSN白皮書,講兩者可以相結合,但在商業上沒有后續動作。

CC-Link IE TSN:CLPA和三菱已經發布了相關的產品,包括使用在PLC與遠程IO上的TSN模塊、支持TSN的伺服驅動器,可以和TSN交換機一起構建端到端的自動化解決方案。

這里面相關的玩家,或者說背后的推手,又可以分為三大類。在上圖中的,一般會選下面的1 and/or 2;暫時還不在上圖中但是有點想法的,可能會選2 or 3。

1、繼續經營原有的生態系統,總線向工業以太演進,工業以太可以(慢慢)向TSN以太演進。

2、大力發展OPC UA + TSN;推進“開放自動化”。

3、建立和發展新的生態系統,X APP + TSN,或X APP + 私有總線/私有工業以太。

對于3,作者認為,在應用側去構建自己的生態和技術壁壘是沒問題的,而如果網絡側也要做一套不與標準Ethernet兼容的新總線,則在給自己增加難度的同時,難以獲得顯著的額外收益。

小結:

可以看到,所謂的“七國八制”,包括應用層的不統一和網絡硬件側的不統一,后者主要是物理層和鏈路層的硬件不一致、無法兼容互通。在工業總線逐漸向工業以太網演進的過程中,網絡硬件側不統一的問題獲得了一定改善,但仍然存在為了實時性等原因,對網絡硬件做了修改的設計,從而造成當前各工業以太網的硬件不一定能互通。在不久的將來,網絡硬件側如果統一,不論從技術、產業還是商業的角度,有且只有一種可能性,就是Ethernet TSN。具體而言,就是Ethernet的物理層,加Ethernet包含TSN特性的鏈路層。網絡層和傳輸層根據場景需要,可以被bypass掉,也可以保留(IP+TCP/UDP)。

至于應用層要不要統一,能不能統一,說實話這并不是TSN的核心關注,畢竟下層技術是服務于上層的。不過,應用層的統一難度應該是遠遠要大于網絡硬件側的統一難度的。說來也奇怪,按理說,自動化廠商的核心競爭力,應該在自動化技術上構建,然而現狀是大家已經通過工業網絡這項通信技術,很大程度上建立了各自的生(bi)態(lei)。

本文涉及較多內容,不準確之處,歡迎大家留言,交換觀點。

相關新聞

- ? PTC 推出 Arena 供應鏈智能,助力制造商和產品公司緩解供應鏈風險

- ? Vishay CHA系列通過AEC-Q200認證的薄膜片式電阻現推出0402外殼尺寸

- ? 天碩工業級M.2 NVMe SSD固態硬盤LDPC糾錯引擎升級

- ? 天碩工業級M.2 NVMe SSD全國產節能方案

- ? 7月17-20日│開啟迎客模式,參觀好禮搶先鎖定,2025亞太智能裝備展火力全開,燃動全城!

- ? 邊緣AI技術爆發式增長 | elexcon2025深圳國際電子展暨嵌入式展90%展位已售罄

- ? 產業升級需合規助力:高價值嵌入式產品出海的必由之路

- ? 中國6月財新制造業PMI升至50.4,重回擴張區間

- ? 西門子從亞馬遜招募人工智能專家

- ? 西門子 EDA 推新解決方案,助力簡化復雜 3D IC 的設計與分析流程