美國制造:拿什么拯救你

http://www.sharifulalam.com 2012-05-06 23:15 來源:中國自動化學會專家咨詢工作委員會

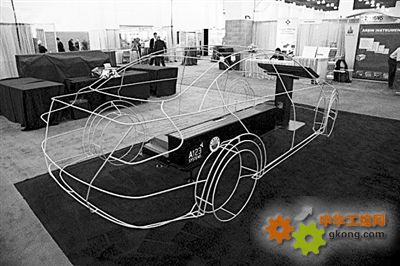

車用鋰離子電池系統

GM位于底特律的哈姆特拉米克組裝廠

美國的制造業目前正處于困境之中。這無論對于該國的經濟還是創新的未來都不是什么好消息。

制造業衰落是外包惹的禍?

美國通用電氣公司(GE)有一個像飛機庫般的建筑,這里曾是組裝蒸汽渦輪機的地方,不過現在,一套投資達1億美元的電池生產設施正在這里建設,GE將使用一種從未如此大規模商業化的化學工藝來制造新產品。在離這兒數公里外的GE研究中心,一個由材料科學家和工程師組成的團隊已對這種新型的鹵化鈉電池進行了數年的測試和優化。現在,同一批研究人員正負責在這個足以容下三個半足球場大的生產設施中再現這些研究成果。

GE的研究中心坐落在一座極具田園風光的山上,從這里可俯瞰美麗的莫霍克河,而現在,GE的工程師們紛紛搬遷到了位于紐約斯克內克塔迪市郊的生產現場,該市在鼎盛時期曾有“電氣城”的美稱。在那里,他們將負責指導自動化機械設備、高溫窯及分析設備的安裝和調試。新型鹵化鈉電池將使用一種新型陶瓷作為電解質,與目前用于數據中心、重型電氣設備及備用電源的鉛酸電池相比,這種新技術存儲的電能要高達3倍之多。

新型電池、電動汽車、太陽能發電市場目前正在迅猛增長,GE的這個工廠只是全球各地為這些市場制造新產品的諸多設施中的一個,但這些努力似乎并不能使美國制造業正陷入困境的現實有所改觀。為極力降低成本而經過幾十年的外包生產后,許多美國大公司已經失去了拓展和生產當今最新技術所必需的復雜工程和設計專長,更別提其中所蘊含的風險意愿了。

如果你認可托馬斯•弗里德曼關于“世界是平的”觀點,并認為將制造業遷移至生產成本更低的地方可使企業變得更具競爭力,那么這種轉移對美國經濟和工人的影響也許并不相關。雖然美國仍然是世界上最豐富的新技術產地,特別是與材料相關的領域,但制造能力的減弱可能會嚴重削弱全球創新的證據正在不斷涌現。有充分的理由相信,美國計算機產業在過去幾十年里成功地將其大部分生產進行外包,本土只優先于設計而不制造的范式,將無法在能源、先進材料及其他新興行業的創新技術產業化中得以成功復制。

美國的學術研究人員已開始從美國制造業的衰落如何影響新技術的興起著眼,探討創新和制造之間的復雜聯系。哈佛商學院的管理學教授史兆威創建了一個最近幾年美國正在失去其在制造業中領先地位的基本技術清單,其中就包括晶硅片、液晶顯示器、太陽能電池及許多新型電池所用的功率半導體技術等。他詳細描述了“產業基礎”(研究訣竅、工程技能及實現特定技術所需的制造專長)的缺失,也往往意味著創造相關技術進步的知識和激勵機制的缺失。例如,當硅半導體生產及相關供應鏈轉向亞洲時,美國硅基太陽能電池技術的發展就受到了阻礙。

卡耐基梅隆大學副教授埃里卡•福克斯的研究表明,美國光電子制造商在把生產線遷離美國后,在很大程度上已經放棄了集成光電子技術的開發。在21世紀初該產業崩潰后,許多美國電信公司被迫轉向亞洲尋求更低成本的產品,但生產實踐的差異性表明,在這些國家生產光電子芯片并不具經濟可行性。于是,一項曾被認為離計算機甚至是光學感應器革命僅幾步之遙的技術就這樣被拋棄了。經濟學家也許會說,不必關心產品在哪里生產,但福克斯認為,生產地可對“你所選擇生產的產品乃至技術軌跡本身”造成極大的影響。

對很多業內人士來說,創新和制造之間的關系已成為一個必須要關注的問題。GE負責先進技術的副總裁邁克爾•艾德奇說:“我們體會到,沒有制造業的立足地,創新能力就會受到顯著影響。”外包生產的問題,不只是你最終失去了你的工程專長,還有“企業將不得不依賴于別人對于下一代產品的創新”。他說,其中的一個影響是,研究人員和工程師失去了對制造工藝的理解。

根據最新統計,幾十年來一直作為世界上最大制造國的美國,現在對世界制成品的貢獻為19.4%,排名第一的中國的貢獻已達19.8%。即使在高科技產品方面,美國的進口量也已超過其生產量。這些統計數字對就業、國家競爭力甚至國家的政治和社會結構都會產生影響。特別是就長期而言,更令美國人擔憂的是,制造能力的下降是否意味著下一代技術創新的遲滯?美國能否在高風險的制造業上重振往日的風采?當今最有前途的許多創新技術是否會殊途同歸,遭受與集成光子芯片一樣的悲慘命運?

電動車會是制造業救星?

幾十年來一直作為美國汽車制造業中心的底特律城,過去常以其城市建設為榮。一個現代化的棒球體育場矗立在市中心的邊緣,附近則是繁華的劇院區。然而現在,從通用汽車公司(GM)總部光閃閃的玻璃大樓及河濱正在崛起的新公寓步行不遠的距離,你就能看到一片片空空蕩蕩的摩天大樓。在城市郊區,被克萊斯勒高速公路和埃德塞爾•福特高速公路隔開的地區,放眼望去,成片的被廢棄的工業廠房顯得如此蒼涼。在密歇根州,22%的工作仍與汽車制造密切相關,但底特律汽車制造業歷經10年的破產和銷量暴跌后,該地區的經濟已是舉步維艱。自2000年以來,密歇根東南部已失去了近50萬個就業崗位。

然而,就在這一片廢墟中,GM哈姆特拉米克組裝廠則是一個“秩序和活力”的綠洲。這個于20世紀80年代中期建成,曾制造過凱迪拉克和別克的巨無霸企業,正在向人們展示重建底特律的決心。在工廠的前面,大片的太陽能電池板已安裝就位,在訪客停車場的邊緣則是一排排配有電氣插座的車位。

廠房內,凱迪拉克和別克的裝配線已經被GM最近推出的電動車雪佛蘭Volt和它的歐洲版歐寶Ampera取代。電動車幾乎填滿了生產線上的每個可用空間,GM希望到明年能將電動車的產量提升到6萬輛。

所有生產活動的中心是T型的鋰離子電池,它是新車的心臟乃至大部分密歇根人的經濟希望之源。新電池重162公斤,這與20世紀90年代GM命運多舛的第一代電動車使用的410公斤重的鉛酸電池相比已是一個巨大進步。更小、更輕的新電池更易容納在一輛像Volt這樣的緊湊型轎車中,而且新的化學工藝也提高了車輛的性能。

如果GM明年能制造6萬輛Volt,這些車將很快地把幾家大型電池制造廠的產量消耗殆盡。但是,如果由于更便宜和更高效的電池導致電動車市場突然起飛,電池的需求量將會大大超出人們的預期。據估計,如果電動車占據美國汽車銷量的十分之一,將需要43個大型電池工廠為汽車制造商進行配套生產。

GM和其他汽車制造商之間對電池的潛在需求,已催生了在底特律周圍320公里范圍內至少6家電池制造和裝配廠正在開工建設。在奧巴馬政府對先進電池生產和電動汽車的24億美元資金推動下,這方面的發展情形也許代表了該地區的制造業基礎復蘇的前景,同時也是在創建這樣大的基礎設施過程中所面臨的巨大挑戰的一個寫照。

距底特律哈姆特拉米克組裝廠以北大約200公里就坐落著全美最大的新電池工廠之一——陶氏柯卡姆。這家由陶氏化學公司、TK先進電池公司和法國馬塞爾達索集團組建的合資企業,目前正在密歇根的米德蘭建造一個3.22億美元的工廠,建成后將可為3萬輛電動汽車提供足夠的鋰離子電池。雖然建設尚在進行,大部分設備仍在安裝之中,但已能粗略看出其操作的規模和復雜程度。在一個大的挑高房中有大量的自動化機架,每個電池單元都將在這里“成形”,并按照一套嚴格的操作程序對電池進行充電和放電,以精確地設置其化學性能。正是這種規模和對細節的關注,吸引了像陶氏化學這樣的世界第二大化學品生產企業的眼光。

像GE的艾德奇一樣,陶氏化學公司首席技術官威廉•班霍爾澤也承認拓展新技術存在的風險。但他認為,陶氏的規模和雄厚財力使其能夠承受小公司難以承擔的風險,而且其大量的基礎設施亦使其能有效地將制造過程的各個方面進行集成。陶氏的規模也允許它通過進入其他新能源市場來對沖其在電池上的賭注。在陶氏柯卡姆這個巨型制造企業的對面,它正在建設一個太陽能制造工廠,這個工廠將生產含有薄膜光伏器件的屋面瓦。班霍爾澤說:“直到你開始實際生產,你才能看清真實的成本和缺點。”在建一個示范工廠就要耗資5億美元的能源企業里,“風險資本模型被打破了,”他補充道,“有一個很大的問題是:小公司如何能在這一領域與大公司競爭?”\

以小博大要想得更周全

班霍爾澤確信新創公司無法在生產能力上與GE或陶氏這樣的企業進行抗衡,但小公司在一些最具前景的技術,特別是新材料和新能源的交集技術上可有所作為。如果這些技術能經濟地進行生產,他們可以大大拓展現有市場。新興公司面臨的最主要挑戰是,尋求一種能利用現有技術訣竅來將他們的技術制成產品,同時又能開發出足以對既定技術造成沖擊的新產品的途徑。

Sakti3公司首席執行官安•瑪麗•沙斯特里清楚地表明新創公司也可以做到這一點,坐落在密歇根州安娜堡一個小型工業園中的這家公司正在致力于下一代固態電池技術。沙斯特里說,新電池將沒有液態電解質,而且將使用過去曾制作土豆片包裝的制造設備,除此之外她拒不透露任何相關的技術細節。但她進一步解釋了這家新創公司將如何從競爭激烈的先進電池領域中脫穎而出。

沙斯特里認識到,任何新技術必須承諾其優勢要遠超過現有產品。電池的能量密度增加一倍,就可對通信設備供電產生巨大的影響,特別是在無法頻繁充電的地方。對交通運輸的影響也將是巨大的,更高能量密度和成本顯著降低的新電池可將電動汽車的需求提升到一個全新水平。

于是,她和她的同事們從“元素周期表”起步來發明一種新的電池。從一開始,這家公司就認識到技術必須要成規模。“我們并沒有拿張白紙就匆匆上馬,”她說,“而是盡量從分析已經或是將能規模化的制造方法開始入手。”

在周期表中尋找或能顛覆現有技術的材料,是目前正處于早期階段的新創能源公司最常用的策略。麻省理工學院的材料科學家格布蘭德•希德在幾年前發起了一個“材料基因組計劃”,他利用計算機在已知的化學世界里對材料的特性進行分析和預測,并希望創建一個開放的信息數據庫。其主要目標之一是更有效地鑒別出適于制造的材料。

希德對有可能成為電池材料的多種化合物進行了系統分析。他于2009年與人共同創辦的培林公司,利用其材料基因組計劃開發的計算機工具,已確定了一種鎂基電池的新陰極材料。如果它能順利工作,新電池的能量密度將比現有鋰離子電池提高一倍或兩倍。同樣重要的是,它們還可為現有的鋰離子電池生產提供原料。這一點是十分關鍵的,因為“如果發明一種新材料,可能要花上5年至10年,但如果你還要發明一種新設計,它可要花上10年至20年”。

一些正處于創業階段而又極具前景的能源新創公司正努力規避那些眾所周知的制造局限性。例如,由加州理工學院和加州大學伯克利分校的研究人員創建的阿爾塔器件公司正在開發一種利用只有一微米厚的砷化鎵薄膜來制作光伏電池的新方法。砷化鎵被廣泛用作激光器和其他光學器件的原料,其具有優良的光學特性,但對于大多數太陽能電池來說則過于昂貴。然而,這項新技術只使用極少的的該種材料,故其價格不再令人望而卻步。阿爾塔器件公司花了數年時間來完善生產工藝,目前它已開通一條試產線,以便在明年生產光伏材料,并希望在2013年進行商業化生產。

擴大能源技術的風險和成本正在日益增長,對于新創公司來說,在構思其創新時就考慮到制造的可行性已成為常態。但是,一家小公司又如何在需要巨額資金投入的競爭激烈的太陽能電池市場上取得成功?與一家大公司進行合作或許是一個聰明的策略。阿爾塔設備公司正與陶氏公司合作為其太陽能瓦生產研發下一代材料;通用汽車則成了Sakti3公司的投資者。盡管如此,能源新創公司面臨著令人望而卻步的事實,那就是將創新技術拓展為成功的制造業務需要耗費數以億計的美元。

不過,至少最近就有一個成功的例子。

成功或許需要天時地利

當蔣業明基于其在麻省理工學院的電池材料研究成果于2001年與人共同創辦A123系統公司時,美國還沒有先進電池制造業。雖然美國一直在從事大量的科研工作(最終導致鋰離子電池的發明),得克薩斯大學的研究也取得了相當的進展,但卻是索尼公司在1991年對電池進行了商業化。隨后,韓國和中國的制造商對電池技術進行了重大投資。鋰離子電池的能源密度達到了鎳鎘電池的4倍,新型鎳氫電池的兩倍,從而成為了消費電子設備的主導技術,促成了現今小巧而功能強大的手機和筆記本電腦的問世。

與此同時,美國兩大電池生產商金霸王和永備(現在已改名為勁量),在20世紀90年代試圖開發自己的鋰離子電池產品。永備公司甚至在佛羅里達州的蓋恩斯維爾建了一個工廠,但正當工廠準備進行商業化生產時,鋰離子電池的價格開始下降,購買日本廠商的產品要比自己制造更為便宜,于是永備退出了鋰離子電池業務,不久金霸王也步了其后塵。

因此,蔣業明及其A123公司的同事在中國常州建立了一個制造工廠。蔣業明認為,此舉并不意味著將生產外包,而是要獲得所需的生產技術訣竅。隨后,A123又購買了一家韓國制造商,開發電動汽車用平板電池所需要的專業技術。當A123決定需要與其底特律的潛在汽車客戶拉近距離時,它在密歇根州利沃尼亞市克隆了一個韓國工廠,并在數公里遠的羅穆盧斯克隆了一個中國工廠,還從聯邦政府獲得了2.49億美元的撥款資助。實施此一策略的結果是,A123在相當短的時間內成了一個主要的電池制造商,利沃尼亞工廠的建設只花了一年多時間,而羅穆盧斯廠的建設只花了9個月。

該公司很快成為了美國最引人注目的能源新創公司之一,并建成了號稱2010年“全美最大”的車用鋰離子電池工廠。該公司于2009年上市,籌集了近400億美元的資金。但不幸的是,對于希望能效仿這種成功范例的公司來說,A123當時從私人和公共投資獲取近10億美元的政策和金融環境早已一去不復返了。

A123的經驗之一是“到底要花多少錢”才能獲得成功。蔣業明說:“人們疑惑不知多長時間才能將A123的經驗復制一次,在當前的氣候下,人們不禁又要問是否有這樣的意愿去一遍遍地復制這樣的經驗。” 對于生物技術產業來說,商業化的路徑在這些年里已變得十分清晰,那就是和大型制藥公司合作,達成預期的成果,然后靜待新產品所需的監管審批過程。但對于能源新創公司來說,卻沒那么簡單。蔣業明稱,其最新的新創公司24M正在開發一種全新的電池技術。這些正在開發新能源技術的小公司至今仍在“摸著石頭過河”。

創新是一種團隊運動

不久前,Evergreen太陽能公司位于馬薩諸塞州馬爾堡的已建成3年的生產廠房前,掛出了一幅大大的“出租”標牌。Evergreen于去年8月宣布破產,一個月后Solyndra公司步其后塵,這兩起事件引發了人們對太陽能電力未來的大辯論。特別是,Solyndra公司這家位于硅谷的制造企業,曾獲取了來自美國聯邦政府5.35億美元的貸款擔保,其倒閉引發了人們對政府在支持可再生能源方面所擔任的角色的質疑。

美國政府在“挑選能源技術贏家”方面的紀錄一直差強人意。當然,拓展新技術規模本身就是有風險的,但鋪天蓋地的批評意見已使那些應如何從破產事件中吸取有益教訓的辯論顯得相形見絀。在許多方面,這些公司的策略和執行失誤都是制造方面的失誤。他們的業務模式依賴于使用全新的技術,以降低太陽能電池板的成本,卻無視新技術在最初階段幾乎從不會比那些經過優化的現有工藝更便宜。而這兩家公司的產品創新都不足以吸引大多數客戶為其支付溢價。Evergreen和Solyndra公司遭遇了許多意想不到的市場變化,如硅價格的突然下降和太陽能板的生產過剩,但這兩家公司在傳統太陽能電池板上持續降低制造成本的能力,不應當因破產而被一筆抹殺。

從這兩家公司的破產中,還有其他的經驗教訓可以吸取。Evergreen公司的創新僅圍繞使硅片制造成本更低的一個關鍵工藝環節展開。不過,該公司制造和銷售的是完整的太陽能電池板,而且他們的產品尺寸不同于行業標準,從而迫使其客戶處于一種無法對其特定技術作出長期保證的不利局面。

同樣,Solyndra公司在生產方面犯了一系列錯誤。在2009年12月提交給政府監管部門的一份文件中,該公司承認,“我們的用戶定制設備也許要比預期花更長時間和更多成本來完成設計和制造,而且可能永遠無法實現我們的生產計劃。”這樣的警示用語在文件中比比皆是,如此看來,他們是有先見之明的。特別是,Solyndra公司試圖快速提升其制造能力,它還在擴張第一個生產廠的同時就已在計劃建造第二個生產廠,由于成本相對較高,該公司很快就消耗了巨量的投資。回想起來,有一點是顯而易見的,那就是兩家公司都太急于擴大生產能力,而對其獨特的生產工藝、競爭對手或是客戶需求了解太少。

有一種方法可避免這樣的錯誤,那就是加強新技術開發公司之間的合作。分享設施可為芯片制造商、設備供應商和工程公司提供一個產品開發和評估的機會。美國半導體制造技術產業聯盟(Sematech)去年的業務營收已達120億美元。其提出的最新倡議是,以復蘇上世紀80年代和90年代半導體產業相同的方式,幫助重振美國太陽能產業。

這種協作方式甚至吸引了諸如GE這樣的大型制造商。艾德奇說:“創新是一種團隊運動。”協作機會是特別重要的,因為制造商目前正處于過渡時期。起始于2008年的全球經濟衰退造成了大量的產能過剩,但原材料和勞動力成本卻不斷上升。這意味著,通過競逐廉價勞動力來擠壓制造成本變得不再有效,為了保持競爭力,企業需要向“高風險,高回報”的高端產品和材料制造轉移。但是,這種高風險的生產需要一個供應商、設備制造商和客戶之間的“生態系統”。

這個生態系統在本質上就是史兆威所稱的“產業基礎”。它是美國在液晶顯示器和集成光電子技術上已經失去的東西,也是美國在先進電池技術上幾乎失去的東西,還是美國在硅太陽能電池板技術上正在迅速失去的東西。這正是A123和陶氏公司在先進電池技術上試圖重建的東西,也是Sematech在薄膜太陽能電池板技術上所倡議的東西,更是像培林、24M和阿爾塔設備公司等新創企業都希望善加利用的東西。

具有諷刺意味的,這些新創公司的生存在很大程度上將取決于他們希望最終取代的市場是否強大和持續增長。然而,“產業基礎”是脆弱的,他們的生存既取決于市場,也取決于政府的政策。密歇根州的先進電池制造業的降生主要得益于奧巴馬政府的支持。其興旺發展將取決于GM和其他公司能售出多少輛電動車,以及政府是否能繼續為這個新興產業提供激勵措施,包括投入研究經費。從長遠來看,它的健康發展極大地依賴于那些處于創業階段的新創公司能提供多好的創新技術,由此造成的影響將是深遠的。正如史兆威所描述的,美國已經數次失去了關鍵的制造業及相關的創新技能。如果先進電池、太陽能電池技術乃至先進材料的制造再遭遇更多變故,必將損害未來技術的創新能力。

最近,蔣業明總要忙里偷閑,到離他麻省理工學院實驗室5分鐘路程的24M公司的狹小板房中轉轉。大約3年前,就在蔣業明從麻省理工學院請了長假在A123公司工作的時候,他已開始思考下一代電池技術會是什么模樣。制造鋰離子電池的大部分成本在于各種非活性成分和對電極和陰極進行分層的繁雜工藝上,實際能量存儲部分(電極和電解質)約只占總成本的五分之一。他在想,如果能設計出一種電池,它可擺脫非儲能成分和昂貴的電池模塊組裝,那會是什么光景?結果是,24M公司開發出了“流”電池,其中電極以半固態的形式進行循環。這種設計的一個潛在好處是,生產的資本密集程度較低。更重要的是,其設計可與現有供應鏈和制造鋰離子電池的基礎設施相匹配。

蔣業明稱,他在A123的經驗對于新電池的設計是十分關鍵的。“從事電池研究的最好方法是開一家電池廠,”他說,“貼近制造,你才能認識到什么才是最大的影響因素。這是制造對于設計之重要性的一個最好例證。”(記者 馮衛東 綜合外電)